スポンサードリンク

スポンサードリンク

Category

- 車検整備(2)

- 私にとって鈴鹿8耐とは。(1)

- 車検に向けて①(1)

- 2種類の添加剤(1)

- プラグの交換(1)

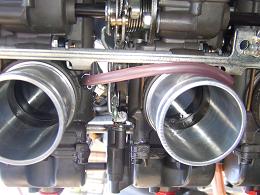

- ファンネルの入替(1)

- TMR-MJN其の7(1)

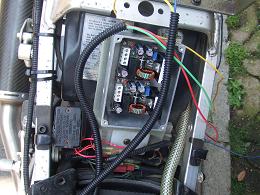

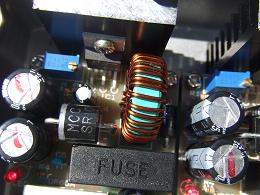

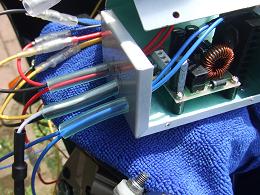

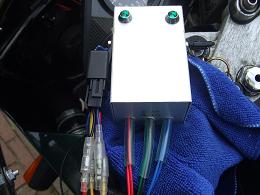

- 昇圧コンバーター⑥(1)

- 昇圧コンバーター⑤(1)

- 昇圧コンバーター④(1)

- 昇圧コンバータ③(1)

- 昇圧コンバーター②(1)

- 昇圧コンバーター①(1)

- ガソリンキャッチタンク(1)

- プレッシャースイッチ(1)

- ブリーザーパイプ(1)

- クラッチホースの交換(1)

- TMR-MJN其の6(1)

- ヨシムラより連絡(1)

- タンク内のサビ落とし…結末(1)

- タンク内のサビ落とし(1)

- ヨシムラ訪問(1)

- TMR-MJN其の5(1)

- TMR-MJN其の4(1)

- オイルキャッチタンク(1)

- ファンネルネット(1)

- 立ちごけ(1)

- コンデンサーチューン②&立ちゴケ(1)

- エアファンネル(1)

- コンデンサーチューン①(1)

- 燃料残量警告灯(1)

- ステッカーの貼り替え(1)

- プロショップにて⑤(1)

- 舞うホコリ(1)

- 2012年になりました。(1)

- プロショップにて④(1)

- プロショップにて③(1)

- プロショップにて②(1)

- プロショップにて①(1)

- バラしてみたら(1)

- 関口選手(1)

- バイクに乗れないので④(1)

- バイクに乗れないので③(1)

- バイクに乗れないので②(1)

- バイクに乗れないので①(1)

- 3速の異音(1)

- トラブル発生!(1)

- 鈴鹿サーキット(1)

- メータープレートの交換(1)

- 燃料添加剤(1)

- 軽量バッテリ(1)

- TMR-MJN其の3(1)

- TMR-MJN其の2(1)

- TMR-MJN 其の1(1)

- グリップエンド(1)

- スロットルワイヤ取り付け(1)

- TMR取り付け(1)

- パーツはそろった…(1)

- TMR-MJN(1)

- 光と影(1)

- キャッチタンク(1)

- リストバンド(1)

- 熱病かも(1)

- サビがぁ~(1)

- プッシュリベット(1)

- プロショップ「デコボコ」②(1)

- プロショップ「デコボコ」(1)

- まずはノーマル(1)

- 回転数が落ちない(1)

- CVキャブだから(1)

- キャブレターを交換したい(1)

- キャブレター(1)

- 番外編(トゥディの巻き)(1)

- テルミニョーニ(続編)(1)

- テルミニョーニ(1)

- ワンウエィバルブ(1)

- RKのオイルクーラー(1)

- ブレンボ(1)

- 何でやねん!(1)

- GSX-R1100(13)

- ヘッドの油温はどれくらい?(1)

- バックステップ(1)

- 工具入れ(1)

- 来たぁー!(1)

- サイドカウル(1)

- 社外ボルト(1)

- オイルとイリジウムプラグの交換(1)

- アーシング(1)

- ツールボックス(0)

- ツールボックス(1)

- サブオイルクーラー②(1)

- オイル漏れ!(1)

- サブオイルクーラー①(1)

- スプロケット&チェーン交換(1)

- ステダン交換(1)

- マスター交換(1)

- 油温計の取り付け(1)

- ETCの取り付け(1)

- オイル交換(1)

- タイヤの交換(0)